香山壽夫氏は、1970年の「九州芸術工科大学キャンパス」以降、「彩の国さいたま芸術劇場」(1994年)、「函館トラピスチヌ旅人の聖堂」(2001年)、「ロームシアター京都」(「京都会館」改修/2016年)など、数多くの建築作品を手掛けてきた建築家です。また長年、東京大学をはじめとした大学教育の現場に立ち、建築界を担う多くの後進を育成されてきました。

今回のDORAインタビューでは香山氏にこれまでの歩みと、その中で体験した様々な時代や都市にまつわるお話をお伺いしました。(全2回)

戦前から戦後へ。様々な都市の風景

香山壽夫氏

Q. 香山先生は東京のお生まれでしょうか?

香山壽夫氏(以下、香山)はい、東京の青山です。私は1937年(昭和12年)生まれですが、その頃の東京の風景は現代とは全く違うものでした。当時の青山は田舎で、その名の通りちょっとした「山」のような雰囲気がありました。次に移り住んだ吉祥寺はもっと田舎で、今でこそ華やかな公園通りも当時は夜店が並ぶのどかな道で、家の周りには、原っぱがたくさんあるのんびりとしたところでした。父が学者でしたので、仕事の関係であちこちに転居したのですが、じきに役人として満洲に呼ばれて、家族で移り住みました。それから戦争が終わって10歳で帰国するまで、満洲の首都・新京(現:中国の長春)で暮らしました。新京時代のことでよく覚えているのは、母にせがんでよくチョコレート屋さんに連れて行ってもらったことです。当時の新京にはロシア革命を逃れてきた白系ロシアの人たちがたくさんいてね。そのチョコレート屋さんもそういう家族が営む店でしたが、綺麗な少女がいたんです。本当の目当てはチョコレートではなく、店番をしていたその女の子だったわけですね(笑)。これが今も私の心に残る原風景です。

香山 新京は日本人によってつくり上げられた都市でした。当時最先端の都市計画の下、建物は鉄筋コンクリート造で、綺麗な並木道が整備され、緑豊かな公園も数多く配置されていました。新京や大同の都市計画には、東京大学の内田祥三先生や高山英華先生、そして戦後、新宿副都心計画等の中心的役割を果たした山田正男先生など、当時の日本を代表する方々が携わっていました。彼らによってつくり上げられたこの近代都市は、満洲の大平原に現れた世界に誇るべき美しい街だったのです。

ところが戦後、新京の美しさや都市計画の素晴らしさについて世間で取り上げられることは一切ありませんでした。私自身も引き上げの時、何も持って帰ることができなかったので、当時の街の写真などはありません。後年、あれは1970年代だったと思いますが、ワシントン大学で開催された会議に参加した時、ある米国人の都市計画家が「満洲の都市計画」について発表をして、とても驚いたことがあります。敗戦後、日本では戦前・戦中の行いについては触れない、触れたくないという雰囲気があり、私と同席した日本人の先生がそのことを発言したところ、発表した米国人はこう言いました。「それは日本人として情けないことではありませんか。戦争という行為と学問は関係ありません。ローマ帝国の遺跡について語る時、侵略戦争の責任を問う者がいるでしょうか?日本人は、あのような素晴らしい都市と建築をつくり上げたことをもっと誇りに思うべきだ」と。これは私にとって忘れられない出来事でした。

他にも、終戦後に新京に入った米国の代表が、日本人の市長に対して「あなたたちは本当に美しい街をつくり上げた」と握手を求めてきたという話もあります。日本ではあまり知られていませんが、新京をはじめとする満洲の都市計画は、それほど優れたものだったのです。

Q. 香山先生の都市やコミュニティに対する考え方に、満洲で幼少期を過ごしたという経験は影響されているのでしょうか?

香山 それはあるのかもしれません。実は、著名人にも戦時中は満洲で幼少期を過ごした方がたくさんいます。すでに亡くなられた方も含めて、私もそうした方々を知っていますが、彼ら彼女らと話をすると皆さん異口同音に「自分の根本にあるもの、心の故郷は満洲です」と話します。私自身も普段は「満洲育ち」ということは意識しませんが、振り返ると自分の価値観に少なからず影響を与えているように思います。

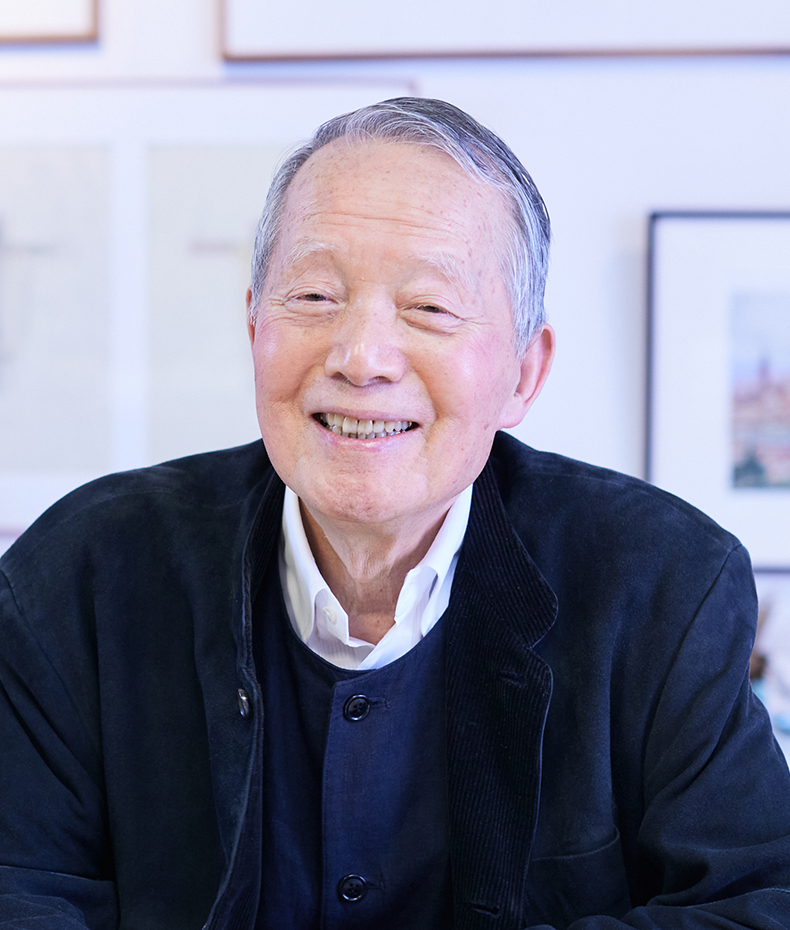

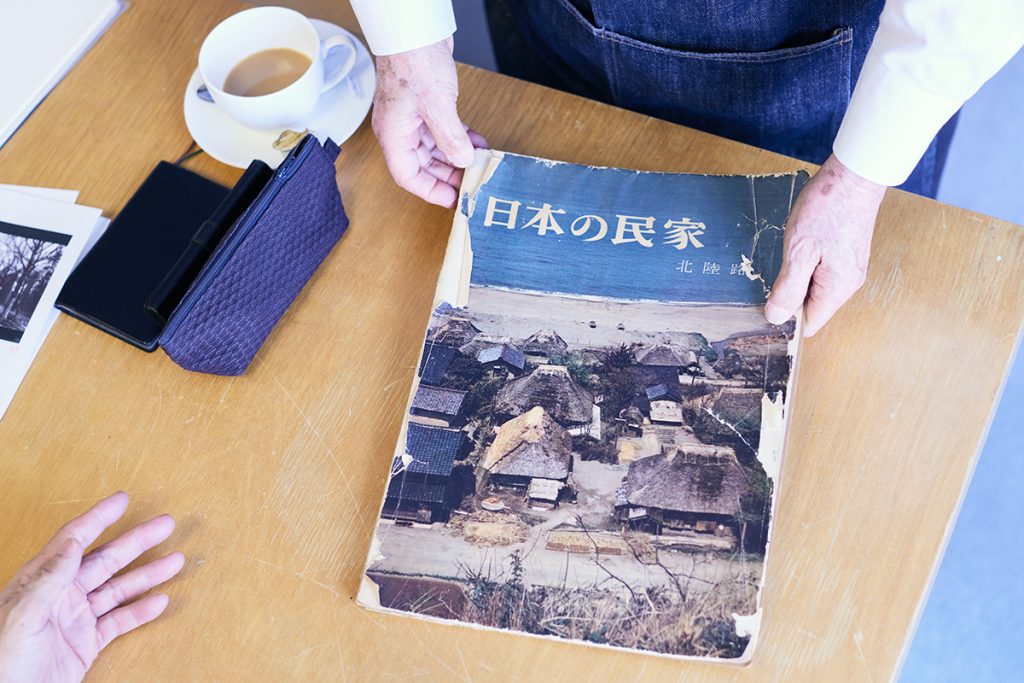

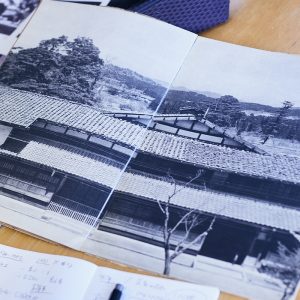

香山 終戦後、満洲から引き上げてきた私たち家族は、新潟県北部にある母の実家に身を寄せました。母の実家は『日本の民家』(二川幸夫著/GA刊)にも掲載されている大きな家でした。(編註:現在、国指定重要文化財「渡邉邸」として公開されている)ここで過ごした日々も、私の根本に大きく影響しています。

あの頃の日本の地方都市や田舎、例えば田園や建ち並んだ家々といった風景は、言葉で表すことが難しいほど美しいものでした。日本の伝統的な街並みは、江戸期にその基本が形づくられ、明治期に成熟したという歴史があります。戦時中の空襲でその一部は失われましたが、私が暮らした頃の町や村には昔ながらの「美しい日本」がありました。しかし、当時の私はその環境を100%素晴らしいと感じていたわけではありません。日本の伝統的な街並みや建物には、『陰翳礼讃』にも記されているような、ある種の影がありました。それが子供心にとても怖かったのです。また、それまで過ごした新京の近代的で清潔な都市と違い、道も舗装されておらず雨が降ると泥だらけで……それは当時の私にある種の貧しさを感じさせるもので、「満洲へ帰りたい」と思ったこともありました。

このように最先端都市だった満洲と伝統的な日本の田舎という対極的な暮らしを経て、私の中で都市を対比的に捉える視点が培われました。先ほど、幼少期を満洲で過ごした著名人についてお話しましたが、彼ら彼女らの多くは「日本を外から見るような独自の視点」をもっていました。それはやはり「心の故郷は満洲」ということなのかもしれません。1960年代くらいまで、日本から米国に渡航する人は非常に少なかったのですが、その少数の人たちの中には満洲育ちがとても多かったように記憶しています。満洲育ちにとって、米国の明るく開放的な街や気風が合ったのかもしれません。私も1960年代半ばにフィラデルフィアの街を訪れた時、初めて来た街にも関わらず、その明るさにどこか懐かしさや安心感を覚えました。

時間、そして空間の連続性

Q. 香山先生ご自身は、まだ米国に渡る日本人が少なかった時代になぜ留学しようと考えられたのですか?留学に至るまでの経緯を教えてください。

香山 大学は東京大学工学部に入学しました。当時、東大には私たち世代の憧れである丹下健三さんがいて、私も可愛がっていただきました。「東京計画1960」の模型づくりにも携わったんですよ。ただ、丹下研究室には磯崎新さん、黒川紀章さん、大谷幸夫さんといった錚々たる方々がいらっしゃったので、私が研究室に入るというイメージは湧きませんでした。また、丹下さんが描く建築・都市像は素晴らしいものでしたが、私には少し違和感があったのです。ル・コルビュジエの「300万人の都市計画案」(1922年)をはじめ、モダニズムを牽引する建築家たちのデザインや、彼らによる都市計画にまで踏み込んだ提案はとても斬新なものでしたが、私はそこにある種の冷たさを感じたと言いますか、現実にそこで人が暮らすということがどうしても想像できなかったのです。今考えると、満洲や日本の田舎で培われた自分の根本と合わなかったのでしょう。心から納得できないことを、自分の一生をかけてやるわけにはいきません。

それで建築計画学の研究室に進んだのですが、そこも少し違うように感じて、結局大学院時代は色々な先生の研究室に顔を出していました。ある時、建築史の先生が京都の古社寺の調査に出かけるというので同行したら、京都の大徳寺大仙院と縁ができて、寺の一室を使わせてもらえるようになりました。私はそこを拠点にして京都の様々な寺社建築を見て回る中で、スケッチをしたり、座禅を組んだりして過ごしていました。その頃の私は自分の進むべき道が見えなくて、本当に暗い日々を送っていて、思い詰めて「もう坊主になるしかない」と(笑)。

ちょうどその時、前川國男さんが「京都会館」(1960年)を発表したのです。私は、近代建築でありながら日本的な要素やスケールを備えた「京都会館」にとても惹かれるものを感じました。モダニズム全盛の時代に「こういう設計のやり方もあるのだな」と。

香山 この「京都会館」を見た頃に、私の人生を大きく変える出来事がありました。大徳寺大仙院の縁側でイタリアの建築雑誌『Zodiac』を読んでいたら、ルイス・カーンの作品が掲載されていたのです。これには本当に衝撃を受けました。地面からそのまま突き上がるような佇まいをもったその作品は、同時に人を包み込むような温かみを感じさせるのです。近代建築といえば、周囲とは切り離された存在として、四角い白い箱がサッと建つようなイメージをもっていましたが、カーンの建築はそれらとは全く対照的なものでした。深く心を揺さぶられた私は、是非カーンのところで勉強したいと考えたのですが、その頃はまだ気軽に外国へ行くことができなかった時代です。そこで私はカーンが教鞭を執るペンシルヴェニア大学に手紙を書きました。すると驚いたことに返事が届いて、奨学金を得て大学院に留学できることになったのです。

Q. 米国の都市は先生の目にどのように映りましたか?

香山 フィラデルフィアに降り立ち、ペンシルヴェニア大学のキャンパスを訪れて驚いたのは、カーンの手による近代建築がネオゴシックの建築と調和していたことです。築100年を超える学生寮と、数年前にカーンが設計した建物が隣り合って建っていたのですが、それらが違和感なく馴染んでいたのです。戦前生まれの私は、子供の頃、立派な軍国少年でした(笑)。だから長年ずっと「法隆寺や唐招提寺に代表されるように、日本こそ歴史ある建物や街並みを大切にする国である」と信じていました。ところがフィラデルフィアを歩いてみると、この街にある建物は築100年、あるいは築200年というものばかりです。日本では寺社は別として、それほど歴史ある建物は滅多にありません。この事実は、私にとってさながら「2度目の敗戦」というべき衝撃でした(笑)。

現在、フィラデルフィアは街全体が世界遺産になっていますが、そこで人びとが日常生活を営んでいることが大きな特徴です。米国にも様々な都市がありますが、私はフィラデルフィアのような、比較的小さなスケールの街が好きですね。ニューヨークやボストンのような巨大都市は性に合わないようです。留学していた頃は「コーンフィールドが延々と広がるような田舎町の小さな設計事務所で働いて……」という暮らしに憧れていたのですが、残念なことに現実はそうなりませんでした。今も時々、そういう生活を夢に見ますよ(笑)。

香山 大学院を出た後、しばらくカーンの事務所で修行をしました。その後、欧州の歴史的な建築群や街をしっかり見て勉強したいという気持ちが強くなり、カーンに相談したところ「是非行って見てくるべきだ」と後押ししてくれました。それでカーンの事務所を辞して、しばらく欧州のいくつかの事務所で仕事をしたり、街や建築を見て回ったりしました。

その後米国に帰るつもりだったのですが、ある時ロンドンのパブで小池新二先生に出会ったのです。小池先生は当時、日本で初めて芸術工学(デザイン)を本格的に研究・教育する国立単科大学として計画中だった九州芸術工科大学の創設準備室長でした。(編註:小池新二氏は後に初代学長を務める)そして私にこの大学の教員になるよう打診されたのです。当初はお断りしていたのですが、話が進む中でキャンパスの設計も手掛けることになり、4年間という条件でお受けすることになりました。その後、多くの苦労を経て大学がオープンした1968年(昭和43年)には「九州芸術工科大学キャンパス」がほぼ完成に至り、そして約束の4年も経ったので、「さて米国に帰ろう」と思っていた矢先、今度は東京大学に呼ばれて母校の教壇に立つことになったのです。(編註:九州芸術工科大学は2003年に九州大学に統合)

「九州芸術工科大学キャンパス」(現:九州大学芸術工学部/1970年)*

Q. 東京大学でもいくつかの建物を手掛けられていますね。

香山 1971年(昭和46年)に東京大学に戻ってきて、その後「東京大学工学部6号館」(増築/1975年)を手掛けました。これはかつて内田祥三先生が設計した4階建ての建物の上にもう1層増築するというもので、本郷キャンパスが狭小化する中で床面積を増やすことが求められていたという背景がありました。また、このアイデアの根底には「カーンから学んだ、古い様式の建築と新しくつくる建築に連続性をもたせる試みを実践したい」という想いもありました。ところが当時は周囲から「新進気鋭の建築家というのは、古いものを壊して新しいものをつくるべきだ」なんて言われましてね(笑)。今でこそ歴史的建物の保存・再生が建築界の大きなテーマになっていますが、昔は誰もそんなことを言っていませんでした。東京大学自体、古くて手狭になった本郷キャンパスから移転するような話もあった時代ですから、当時は「古いものは壊す」「建築家の仕事は新しいものをつくることだ」という雰囲気だったんです。

Q. 「工学部6号館」の増築手法は、その後東京大学における建物の保存・再生の指針となり、現在まで踏襲されていますね。

香山 2011年(平成23年)に竣工した赤門横の「伊藤国際学術研究センター」も、大正時代に建てられた旧赤門書庫を保存・再生し、それを包み込むかたちで新たな建物をデザインしたものです。この書庫は壊す案もありましたが、色々検討した結果、古いものを活かして連続させながら、時間と共にさらに建物の風格が増すかたちが良いと考えました。

Q. 建築の「連続性」といいますと、「時間的な連続性」以外にも、その建物と周辺の建物、あるいは街との関係という「空間の連続性」も重要ですね。

香山 大学キャンパスを例に挙げると、日本では多くのキャンパスが塀によって囲われていて、街と大学の分断というゆゆしき問題がありますね。大学というのは、教育・研究するだけでなく、例えばカフェで珈琲を飲んで学生同士が語り合うなど、様々な空間が必要です。だから大学は都市や街の賑わいの中にあるべきで、街と大学が一体になっている米国の大学のようなかたちが望ましい。イェールはキャンパス内に街の人が通ることのできる道を設けていますし、ハーバードもシンボルとしての門は残していますが塀はありません。東京大学本郷キャンパスの周りにも、僕が若い頃は学生が気軽に足を運んでワイワイ話せるお店がたくさんありましたが、そうしたお店は現在、すっかり姿を消してしまいました。もしキャンパスの塀を撤去していたら、本郷の街はもっと面白くなっていたかもしれません。

【2】に続きます

[写真クレジット]

* 提供:香山建築研究所

** 提供:香山建築研究所/撮影:小川重雄

香山壽夫(こうやま・ひさお/建築家)

1937年東京生まれ。1960年東京大学建築学科卒業。1965年ペンシルヴェニア大学美術学部大学院修了(M.Arch)。1968年九州芸術工科大学助教授。1971年東京大学助教授。1982年ペンシルヴェニア大学客員教授。1986年~97年東京大学教授。1997年~2002年明治大学理工学部教授。2002年~2007年放送大学教授。2008年聖学院大学特任教授。

現在、東京大学名誉教授、放送大学客員教授、聖学院大学教授

工学博士、日本建築家協会会員、米国建築家協会名誉会員(Hon.F.A.I.A)、日本建築学会名誉会員、香山建築研究所会長。

主な作品に「関川村歴史資料館」(建築学会建築選奨)、「東京大学弥生講堂」(建築学会建築選奨)、「彩の国さいたま芸術劇場」(日本建築学会賞・村野藤吾建築賞・BCS賞・米国劇場技術協会賞)「聖学院大学礼拝堂・講堂」(日本芸術院賞)、「野々市町役場新庁舎」(BCS賞)、「東京大学伊藤国際学術研究センター」(BCS賞)など多数。