前回の【1】から続く、香山壽夫先生のインタビュー後編です。

今回は現代の都市や社会について、そして理想的なコミュニティのあり方に関する内容を中心に、お話を伺いました。

都市とヒューマンスケール

香山壽夫氏

Q. 現代の日本の都市を、香山先生はどのように見ていらっしゃいますか?

香山壽夫氏(以下、香山)日本の都市は、時代と共に洗練されて便利になっていきました。しかし、これは私の感覚ですが、戦後の高度経済成長期あたりから、それまで大切にされてきた「美しい街並み」が日本中から一気に姿を消していったように思います。もちろん米国や英国でも、昔ながらの街並みが消えていったところはあるでしょう。しかし、これほどのスピードで失われてしまった国は他にないと思います。

現在、日本では国が保存すると決めた街並みはかろうじて残っているけれど、それはあくまで点であり、面としての伝統的な街並みは失われてしまった状態です。古い街並みが消えると何が問題なのか。人間の世代は数十年単位で入れ替わりますから、支障がないと考える人もいるかもしれません。しかし人間の身体のスケールは紀元前の昔から大きく変わっていません。また、現代ではIT技術の発展と共に新しいコミュニケーションツールも生まれていますが、人間の精神的特性や他者との付き合い方も、本質的には変化していません。だから身体と精神、両方の「ヒューマンスケール」が過去から受け継がれているのであれば、街並みや建物も過去からの連続性を有するべきなのです。人間の本質は変わらないのに、現代都市には大きい建物やビルがどんどん建っていった結果、本来街が有するべき、人に安らぎや落ち着きを与えるという機能が失われてしまったように思います。つまり、現代都市は人間の身体的・精神的特性やそれに伴った暮らし方と、街のあり方やスケールが一致していないのです。昔ながらの街並みを保存するべき理由の根本はそこにあって、決して単なるセンチメンタリズムではないのです。

最近、私は生まれ故郷の青山や渋谷あたりにはもう足を運びません。渋谷駅やその周辺などはあまりにスケールが大き過ぎて迷ってしまうからです。サインやスマホを見ないと自分の現在位置や目的地がわからないという街のあり方は良くないと思います。

これは都市や建築に限ったことではありませんが、それが本当に社会に必要かどうかについて考えるよりも、新しい技術で実現できるからやる、少し便利になるからやる、という方向に社会全体が進んでいるのではないでしょうか。本当はそうではない道を模索すべきだと思いますし、建築に携わる人々もそうした流れを抑制するように努力することが肝要です。新幹線、高速道路、車、ロケット……もちろん、ものづくりはつくっていく過程や開発していく面白さに魅力があるので、探求自体は悪いことではありません。ただ時として、その実現によって失われるものがあることを自覚するべきです。

日本の歴史的街並み(岐阜県高山市)

Q. そうした現代の課題に対して、都市や建築の作り手はどのようにアプローチすべきでしょうか?

香山 この数十年の間、世界はグローバリゼーションの名の下、大きく一体化しようという潮流が続いてきました。しかし私は、今一度小さなスケールによる人の繋がりを見直して、これを構築していくべきだと感じています。

街のスケールや共同体の規模は、どのくらいが最適なのか。これは古代から長く議論されてきたテーマですが、理想的なコミュニティとしてよく言われるのが「半径500m」というスケールです。日常生活に必要なお店などがこの範囲内にあると、例えば日々買い物に出かけるだけで、自然に自分の周りの人と知り合いになっていくという大きさです。

紀元前3〜4世紀のアテネでは、いかなる市民も路上で役人や担当職員と直接顔を合わせて話せることが、民主主義を実現するために必要不可欠な要素という認識があり、コミュニティの規模がとても重視されました。現代的に考えると「かかりつけ医を見つけたい」「困っていることを解決してくれる専門家を探したい」と思った時に、友達の友達に紹介してもらえたら大抵解決できる、というようなコミュニティですね。実際にアテネの民主主義モデルを計算してみましょうか。ある人が12人の友人をもつと仮定して、友人の友人を介してその地域の会いたい人に繋がることができるとすれば、その人数は12の3乗で1,728人です。この1,728人それぞれに家庭があり、平均してその家族の人数が4人と仮定すると、コミュニティ全体は1,728人×4人で、約7,000人になります。

後世の建築計画学や社会学の分野でも、コミュニティの適正規模については様々な試算が行われていますが、いずれも約5,000~1万5,000人というものです。小規模に思えますが、かつてのコミュニティはこのくらいの規模でした。現代ではこのような規模の街が急速に減少する中で、大都市では「隣に誰が住んでいるのかもわからない」という状況になっています。そうした中で、建築家を含めて、都市や建築の作り手は、理想的な人の繋がりが生まれるスケールを再構築するべき時に来ているのではないでしょうか。そのためにできることは、色々あるように思います。

「小さなコミュニティ」をつくる

香山 今申し上げた数十年に渡るグローバリゼーションの流れから、最近ではその反動のような動きも世界中で現れてきました。こうした動きは小さなコミュニティが消えていくことへの抵抗、あるいは伝統的な地域社会の繋がりの維持を求める人々の声のように思えます。米国に関して言うと、私が滞在していた1960年代は「合衆国」として、各州の自治が今とは比べられないほど強く、それぞれの州に特色があって、地域社会が尊重されていました。しかし、連邦政府の力が強くなった近年、そうした小さなコミュニティやそこでの繋がりが消えていくことに対して不満を感じる層も増えています。それが米国社会の不安定さをつくっている要因のひとつではないかと思うのです。他の先進国でも、長年多様なアイデンティティを育んできた個々の小さなコミュニティを無理にまとめようとする中で、米国と似た問題が顕在化しているケースが見られます。

「小さなコミュニティが良い」というのは、何も私だけのアイデアではありません。最近私は漢文に親しんでいるのですが、先日『老子』を読んでいたら「小国寡民」という一節に出会いました。国は小さく、民は少ないことをよしとするもので、国の理想のあり方として紀元前5~6世紀に記された言葉です。当時の中国は国同士の争いが尽きなかった時代。国が大きくなると人間同士の繋がりが次第に薄くなって逆に争いが増える……今も昔も起きることは変わらないんだなと痛感しました。

また、米国の外交官であり駐日米国大使を務めたエドウィン・ライシャワーも、1979年(昭和54年)に発表した著書『ザ・ジャパニーズ』において、江戸時代の藩制度や中世ヨーロッパの都市国家といった、それぞれが独立した小さな共同体の果たした重要な役割を指摘しています。日本の藩は独自の教育制度、社会制度、文化、芸術、習慣等をもち、士族を教える藩校だけでなく農民を教える郷校の存在によって日本人の識字率は9割を超えていたこと。それが日本の近代化や戦後の高度経済成長を支えたと書いています。

今日本では人口減少が盛んに騒がれていますが、私は人口が減ること自体は大きな問題とは思いません。江戸時代は3,000万人程度だったと言われていますが、それでも社会は成り立っていました。確かに少子高齢化に向かう過程として、今は大変な時期だと思いますが、それでも長い目で見れば「小国寡民」になるメリットの方が大きいように思います。これまでのようにいかないことも増えるでしょう。でも、例えば建物について言えば、急いでつくろうとするから人手不足が問題になるわけで、何事もゆっくりと時間をかけてつくれば良いのです。できるだけゆっくりと、できるだけ小さく。その中で出来る小さな繋がり。それらが個々に存在しつつ、他に対して開いて交流する。そういう社会になると良いですね。

「感激」を生み出すもの

Q. 「ゆっくり時間をかける」というのは、現代社会が忘れてしまったことですね。

香山 東京から京都へ行こうとすると、今は新幹線に乗って2時間少々で着きます。日帰りも気軽にできますよね。でも私が学生の頃は、夜行列車に8時間揺られて早朝京都に到着するという、ちょっとした「旅」でした。当時、その「旅」に不便を感じていたかというと、そんなことはありません。行きたい時にちゃんと行けましたし、1度行ったらそこに長く滞在しましたから。それどころか、1930年代の作家の文章などを読むと、ヨーロッパに3週間かけて船で行くなんてことが書かれていて、私は「良いなあ」と憧れたものです(笑)。

何が言いたいのかというと、人が生きる上で必要なのは便利すぎることではなく、「どれだけ感激するか」だと思うのです。私自身、最初に欧米を巡った時は貧乏旅でした。行く先々で有名な建築の写真を撮りたいのですが、フィルムがとても高くて、フランスのシャルトル大聖堂へ行った時などは、「外観で3枚、内観で4枚!」と事前に決めて「もう1時間経つと光がこう来るな」という具合にじっくりと考えて、時間を掛けてベストショットの瞬間を狙いました。お金はありませんでしたが、そこには感動と豊かさがありました。今、半世紀以上前に撮影したそれらの写真を見てみると、現代の高性能で何枚も撮れるデジカメで撮ったものとは比べものにならないくらい、1枚1枚丁寧に撮っていて圧倒的に良い。

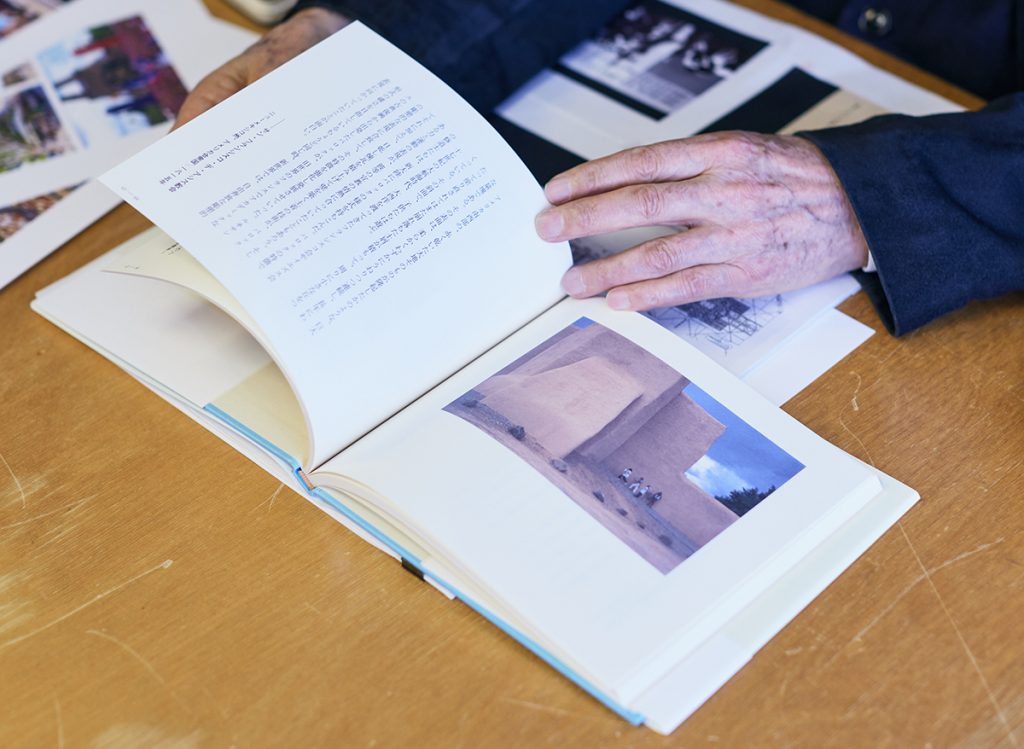

作家のヘミングウェイも「空腹は良き修行」という短編を書いていて、腹が空っぽな時に見ると、どの絵もよりシャープに、より美しく見えた、ということを書き残していますが、それと同じですね(笑)。建築も絵も写真も、時間をかけて、そして心身が満たされていない時に対峙する方が、本質を鋭敏に捉えることができるのかもしれません。若い頃、私が一生懸命撮った建築の写真は、ある編集者が「是非、本にしましょう」と言ってくれて『建築のポートレート』(2017年/LIXIL出版)として出版されました。

そうしたことを考えると、現代の「日帰りで行ける便利さ」の裏で失っている私たちの心を揺さぶるような体験や感動について考えずにはいられません。

『建築のポートレート』(2017年/LIXIL出版)を開く香山氏

Q. 香山先生は写真を撮ったりスケッチを描いたり、あるいは建築デザインにおいて設計だけでなく、ご自身でレリーフをつくられるなど、様々なことを手掛けられますね。

香山 子供の頃から手を動かすことが好きなんです(笑)。最近は筆で漢文の書き写しも楽しんでいます。やること自体が楽しい。これはものづくりの基本だと思います。

これまで設計した建物でも「同志社中学校・高等学校」(2010年)や「ロームシアター京都」(2016年)などで、彫像や壁面レリーフをつくってきました。

最近も10年がかりで大きなレリーフをつくりました。函館市にある、日本最初の女子修道院として知られる「天使の聖母 トラピスチヌ修道院」(通称・天使園)には、以前「旅人の聖堂」(2001年)を設計したご縁もあり、大正時代に建てられた修道院の修繕などを行ってきました。ある時、この修道院のファサードにあった大きなアーチ窓が崩れてしまい、そこにレリーフをつくって入れて欲しいという要望をいただいて、これを自分でつくることにしました。

「主の降誕」「受胎告知」そして「聖家族のエジプト逃避」という3点のレリーフはテラコッタ製で、粘土で1枚1枚のかたちをつくり、それを焼き上げて設置しています。最初のデッサンに3年くらい掛かり、その後1/5サイズの試作品もつくりました。そして迎えた本番は真夏の作業でした。粘土が乾いてしまうのを防ぐため、エアコンを入れていない作業場内で、3日の間に仕上げなければなりません。職人さんたちのサポートを受けながら、集中してかたちを整えていく作業は大変でしたが、とても楽しい時間でした。

Q. 建築家でも自らレリーフや彫像をつくられる方は少ないと思いますが、それは学生時代に学ばれたのでしょうか?

香山 ちゃんとした教育を受けたわけではないんです。子供の頃に無心になって粘土細工をしたり絵を描いたりしていた経験が大きいように思います。母親によると私はほとんど喋らなかった子供だったそうですが、今思えば、黙々と手を動かして頭の中のイメージを形にすることに没頭していたのかもしれません。

学生時代は東大の授業にデッサンなどはありましたが、それよりもペンシルヴェニア大学留学中、建築スタジオの隣に絵画科や彫刻科があって彼らのところによく遊びに行っていたことが、良い経験になったと思います。

今、建築デザインはコンピュータを使うことが普通になっています。技術としての進化はもちろん大切ですが、道具だけがあまりに進化すると、つくるという行為の意味や目的がわからなくなるのではないかと懸念しています。手を動かすというのは原初的な行為です。それは頭を動かすことにも繋がっていて、その過程で理解する力も育まれます。手を動かすということは、精神的な豊かさを獲得するうえでも欠かせないものですので、皆さんも是非何か好きなものをつくることにチャレンジしてください(笑)。

Q. 本日は長時間に渡ってお話を聞かせていただき、ありがとうございました。

[写真クレジット]

* 提供:香山建築研究所

香山壽夫(こうやま・ひさお/建築家)

1937年東京生まれ。1960年東京大学建築学科卒業。1965年ペンシルヴェニア大学美術学部大学院修了(M.Arch)。1968年九州芸術工科大学助教授。1971年東京大学助教授。1982年ペンシルヴェニア大学客員教授。1986年~97年東京大学教授。1997年~2002年明治大学理工学部教授。2002年~2007年放送大学教授。2008年聖学院大学特任教授。

現在、東京大学名誉教授、放送大学客員教授、聖学院大学教授

工学博士、日本建築家協会会員、米国建築家協会名誉会員(Hon.F.A.I.A)、日本建築学会名誉会員、香山建築研究所会長。

主な作品に「関川村歴史資料館」(建築学会建築選奨)、「東京大学弥生講堂」(建築学会建築選奨)、「彩の国さいたま芸術劇場」(日本建築学会賞・村野藤吾建築賞・BCS賞・米国劇場技術協会賞)「聖学院大学礼拝堂・講堂」(日本芸術院賞)、「野々市町役場新庁舎」(BCS賞)、「東京大学伊藤国際学術研究センター」(BCS賞)など多数。