今回のDORAインタビューは、都市計画家の渡邉定夫氏にお話を伺った。

渡邉氏は東京大学都市工学科で教鞭を執り、また長年全国各地で都市開発計画や街並みの保存計画など、まちづくりの実践に取り組まれてきた。

今回は、東京大学都市工学科(都市工)の設立から、都市工が専門とする「都市計画」について、そしてこれまで携わられてきた様々なプロジェクトに至るまで、都市に関わる幅広いお話を伺った。

東京大学都市工学科と「都市計画」

Q. 渡邉先生はどちらのご出身でしょうか?

渡邉定夫氏(以下、渡邉) 私は1932年(昭和7年)に新宿の近くで生まれましたが、結婚後の一時期を除いて、91歳になる今に至るまでずっと同じ場所に住んでいます。東京大学に入学して、そのまま研究の道に進みましたので、駒場や本郷のキャンパスに通うには都合が良かったのです。一時、丹下健三先生の事務所にお世話になった時期もありましたが、先生の事務所は原宿にありましたので、ここも新宿の自宅から近かったのです。

Q. 学生時代は丹下先生の研究室に所属されていたと伺っております。

渡邉 はい。私はもともと気象のような、地球物理学を研究することに憧れをもっていましたので、東京大学に入学した当初はそうした分野に進みたいと思っていました。ところが、私は化学で使う薬品の匂いが大の苦手で「これは実験の多い理学部は無理だな」と感じたのです。そして「理系の中でも建築は割と文系寄りらしい」という友達の話を聞いて、工学部の建築学科を選びました。先輩には磯崎新さんがいらっしゃいましたが、知り合ったのは大学院に入ってからでした。

こうして建築を選択した私は、丹下健三先生の研究室に所属することになります。丹下先生は都市というものを捉えるうえで、特に「人の動き」に着目されていて、それを一般化するために、日本の人口移動や、都市の中の通勤、通学の移動などに関するデータの数式化に挑戦されていました。それで私も大学院の頃はそのお手伝いで、どういうわけか研究室ではなく先生のご自宅へと伺い、手回し計算機と計算尺を使って何カ月も作業しました。そして自分でデータをつくり、数値から読み解いていく中で、私は都市の面白さ、奥深さに夢中になっていったのです。

こうして丹下先生の学位論文『都市の地域構造と建築形態』(1959年)や、その内容が反映された『東京計画1960──その構造改革の提案』(1961年)の数表や文章を担当するかたちで、私もお手伝いをさせていただきました。

『東京計画1960──その構造改革の提案』丹下健三研究室(丹下健三、神谷宏治、磯崎新、渡邉定夫、黒川紀章、康炳基)

Q. 後に渡邉先生が教鞭を執られる東京大学の都市工学科(都市工)は、わが国初の「都市に関する専門学科」として1962年(昭和37年)に設立されます。これには高山栄華先生と丹下先生が大きく関わられていたそうですね。

渡邉 当時、わが国で急速に都市化が進んでいた中、これからの都市計画をリードする人材を育成するために、高山先生と丹下先生は、当初建築学科を母体として都市計画学科をつくろうとされていました。しかし、新たに学科をつくろうとすると膨大な手続きと時間を要することが予想されましたので、すでに土木工学科から申請の出ていた衛生工学科と合わせるかたちで都市工学科が設立されました。私は詳細までは知りませんが、高山先生からは「都市計画と衛生工学から『都市工学』という名称になった」というお話は聞いております。

Q. 東大の丹下研究室は、建築学科から新設の都市工学科へと移った後、丹下先生から大谷幸夫先生を経て、渡邉先生へと引き継がれました。

ところで都市工学科が専門とする都市計画というのは、言葉はよく耳にするものの、一般の人々にはイメージしにくいものです。都市計画とは、具体的にどのようなものでしょうか?

渡邉 都市計画というのは、一言で言うと「ありようの枠を決めること」です。少し先の未来、例えば30年後をイメージして「おそらく社会はこのように変化するだろうから、その中でこの街にはこのような方向付けが必要だろう」と法的な制度を整えるわけです。つまり整備と開発と保存(整開保)を、それぞれどのように設定するのか、それを決めるのが都市計画です。

この都市計画は、あくまで法的な枠組みであり、具体的な造形まで定めるものではありません。この都市計画を実施していくのが都市設計(以下、アーバンデザイン)です。都市計画が定めた枠組みの中で、事業者や建築家も関わりながら、土木構造物、建築物、造園等の技術や手段を通じて都市空間をつくり上げていくことがアーバンデザインになります。丹下先生、大谷先生がつくられた東大の都市設計講座を引き継いでから、私自身はこのように理解をして教えていました。

「日常」の背景で働く都市計画の力

Q. 都市空間というのは、個々の建築の外部空間の集合として形成されています。そう考えると魅力的な都市空間を形成するためには、広い視野から都市計画を考えている東大の都市工のようなところと、個々の建物を単体としてデザインしている作家的な建築家たちの間を繋ぐような役割が必要に思えますが、渡邉先生はどのようにお考えでしょうか?

渡邉 見慣れた風景という言葉があるように、人にとって「日常の景色」というのはあまり変わらないと感じるものです。新宿の近くにずっと住んでいる私自身もそうです。しかし、そうした中でも、実は日々小さな変化があり、街は絶えずその姿を変えているわけです。そうした小さな変化が積み重なり、20年、30年経って、ふと街の景色が一変していることに気が付くのです。これは20世紀以降の都市、特に日本のように高度に成長した都市では顕著です。

例えばフランスのパリは、18~19世紀に形成された、彼らが誇りとしている街並みを守り続けるという目的の下、その都市計画は、新たな建築デザインの出現を抑える傾向にあります。ところが日本の場合は、「日常の景色」が30年くらい経つと大きく変わっている。これはある意味で、都市計画とアーバンデザイン、そして個々の建物を設計する建築家が、ある均衡の中でそれぞれの力を発揮していると捉えることもできるでしょう。

街並みを形成しているもの

Q. 日本には、「都市計画で決められた枠を何十年も守り続けると、このような街になります」という未来の都市に関する共通イメージのようなものがありません。そのため、個々の建物の設計を担う建築家が自分のデザインを実現するために「都市計画の枠をどうクリアするか」と、抜け道を探すような傾向も見受けられます。こうした状況の中で街並みを維持することは可能でしょうか?

渡邉 それは私にもわかりません。ただ、そのヒントとして思い出すことがあります。都市の姿をデータとして把握するため、実際のまちづくりに携わった最初期の経験として、東大の先輩である大髙正人さんに誘われて、彼の生まれ故郷である福島県三春町の調査をしたことがありました。1980年(昭和55年)頃の話です。

三春町は城下町ですが、かつて存在した城は当時既に自然の山に戻っており、武家地もあらかたその姿を消して、かろうじて町人地と大工町だけが残っているという状態でした。そのように、一見昔の面影を失っているような三春町を詳細に調査して明らかになったのは、意外な事実でした。建物自体は建て替えを重ねてその造作を変えていても、街道筋の全体的な様相というのは、それほど変わっていなかったのです。

「これは面白い」と感じて、「何故、街道筋の全体的な姿は変わらないのか」とさらに調べてみると、街道に面した家々はそれぞれ小商をやっており、そこでは隣近所の日常的なお付き合いがその頃までずっと持続していたことがわかりました。

現代都市の一般的な感覚ですと、商売が順調だったら隣の敷地を買い取るなどしてお店を拡大し、より経済的な成長を目指すことが普通です。しかし、ここの家々は例え商いが順調でもその場所に不釣り合いな大きさの建物を建てるような選択はせず、そのコミュニティのあり方や生活の維持を優先し続けていたのです。

ですから、街の明確な将来像はなくても、そこに住む人々の生業や暮らし、コミュニティが持続している限りは、例え家々が建て替わり小さな変化は生じても、街としての姿は大きく変わらないのではないかと私は考えます。逆に言えば、そこに住んでいる人々が入れ替われば、街はすぐにその姿を変えてしまうのです。

コミュニティが育まれる「幕張ベイタウン」

Q. コミュニティの重要性を計画の中心に据えられたのが、渡邉先生が1988年(昭和63年)から携わられた「幕張ベイタウン」ですね。

渡邉 幕張は、今でこそ様々な施設が立ち並んでいますが、私が子どもの頃は海水浴場として東京の人々に親しまれたところで、私も電車に乗って泳ぎに行ったものです。

そういう場所にゼロから新しい街を計画する「幕張ベイタウン」プロジェクトにおいて、千葉県は従来の団地とは異なる新しい住宅地のあり方を求めていました。その中で私はプロジェクト全体の舵取りを担う事業計画調整委員のひとりとして参画したのです。

このプロジェクトの事業スキームは、10以上ある集合住宅群ごとに異なる事業グループが入り、それぞれが設計する建築家を選定するという、当時としては実験的なものでした。そして街全体については私たちがガイドラインを策定し、それに沿ったアーバンデザインが施されるというものでした。

このような経緯で定めたガイドラインには、それぞれの集合住宅群を街区として碁盤の目状に配置すること。それらの高さは基本的にすべて中層で、中庭を囲むロの字型とすることなどを記しました。そして、街には複数の街区を見通すことができる街路(プロムナード)や公園を設けています。これは様々な場所や繋がり方で、地域のコミュニティが育まれることを狙ったものでした。

都市計画は、個人や家族の課題に直接関与することはできません。その中で「都市計画によって人々に豊かな生活を提案できるとすれば何か」と考えて、近所付き合いの輪としてのコミュニティが自然に生まれ、育つことを期待したのです。集合住宅の中庭におけるコミュニティ、街路におけるコミュニティ、そしてベイタウンという街全体のコミュニティという3つの輪で、それぞれの住民が繋がって欲しいというのが、計画に携わった私たちの願いでした。

「幕張ベイタウン」は、その都市計画から30年以上の歳月が経ちましたが、先日立ち寄ってみたところ、計画時の意図がある程度功を奏して様々なコミュニティが根付いているように思いました。

地域の個性と価値を継承する

Q. 渡邉先生は「HOPE計画」で長年、地方の都市とも深く関わられてきましたね。

渡邉 はい。国土交通省(当時:建設省)住宅局の補助事業として「地域自らが考え、地域の住文化に根ざした住まい·まちづくりの推進」を目的として1983年(昭和58年)にスタートしたのが「HOPE計画」(HOusing of Proper Environment)です。そして現在に至るまで全国の多くの地方自治体が、個性を備えた持続可能な地域の実現を目指してまちづくりに取り組んできました。

これだけ長く続いているのは国の補助事業としておそらく最長記録だと思いますが、そのきっかけは40数年前に私が同級生の高橋徹さん(当時:住宅局住宅建設課長補佐)とふたりで四国のある田舎の街に行ったことがきっかけでした。そこで農地の中に高層の公営住宅が聳え立っていたのを目にして、私と高橋さんは異口同音に「これは無いよな」と顔を見合わせました。そして公営住宅は地域に馴染んだ住宅建築物、その土地の姿をつくるものであるべきだということで「HOPE計画」が立ち上がったのです。

先にお話した福島県三春町では、街並みの調査の後、「HOPE計画」の第一世代として、私もお手伝いをしながら、これに基づいたまちづくりが展開されました。

Q. 現在、地方都市の多くは人口減少や高齢化の波に晒されており、またコロナ禍の影響もあって、街の廃墟化やシャッター街化が深刻になっています。そうした街では代々そこに住んでいた人々が居なくなるので、街の継続性においては大きな問題です。これからも日本全体で人口が減っていく中、街の構造そのものが変わるように思うのですが、渡邉先生はどのようにお考えでしょうか?

渡邉 残念ながら、わが国の地方都市の何割かは、おそらく現在の状態を維持できないと思います。そのように、今後ますます厳しくなる社会情勢の中で、先人から受け継いできた街並みをどのように維持するのか。私の経験からお話できるとすれば、奈良県橿原市今井町における街並みの保存プロジェクトです。

この今井町のプロジェクトは、1975年(昭和50年)頃から調査を開始したのですが、そのひとつ成果として、1993年(平成5年)に伝統的建造物群保存地区(伝建地区)に指定され、街の構造変化に一定の歯止めをかけることができました。しかし重要だったのは、その指定に至るまで街の人たちと膨大な時間を掛けて話し合いを重ねたことです。その議論の過程では、「この街並みの価値を受け継いでくれる人がいれば、先祖代々の住民でなくても良いではないか」という意見も出ました。そして建物をお店として貸し出すなどのかたちで、外部の人々を受け入れ、最近ではそうした人が開いたお洒落なカフェなども増えています。そのように表通りは街並みを維持して活気を生み出す一方で、かつて小さな長屋などが立ち並んでいた裏道沿いはアクセスを改良して駐車場にするなど、利便性の向上も図っています。こうして街としての魅力を高めることで、新たな住民層も増え、また観光地としても人気が出ているようです。

場所の記憶を継承する「遺産」

Q. 歴史的な街並みや建物の保存というのは、都市の記憶を継承するという点でも非常に重要ですね。

渡邉 先程、「毎日見慣れた景色というのはほとんど変化が無いように思えるが、少しずつ姿を変えている」というような話をしました。そこに住んでいる人にとって街の景色というのは変わらないように見えるものですが、例えば何十年かぶりに訪れる人に、時を超えて当時の記憶を呼び起こさせるような街並みや建物などが「遺産」と呼ばれる存在なのだと思います。都市や建築は現実の空間として存在しますので、その空間体験を通して人の記憶を呼び起こすのでしょう。

だからこそ何を建てるのか、どう残すのかを考えることは、都市において非常に重要なのです。自分の足跡を思い出す手掛かり、あるいは自分が生まれるずっと前の様相が分かるものを「遺産」として残すこと。どのような都市計画を施すにしても、昔の風景を辿ることができる設えを尊重し、その土地に宿る時代の積み重ねを断絶させないことが大事だと思います。

Q. 「遺産」という言葉が出てきましたが、まちづくりにおいては生態系の保全も重要なテーマですね。

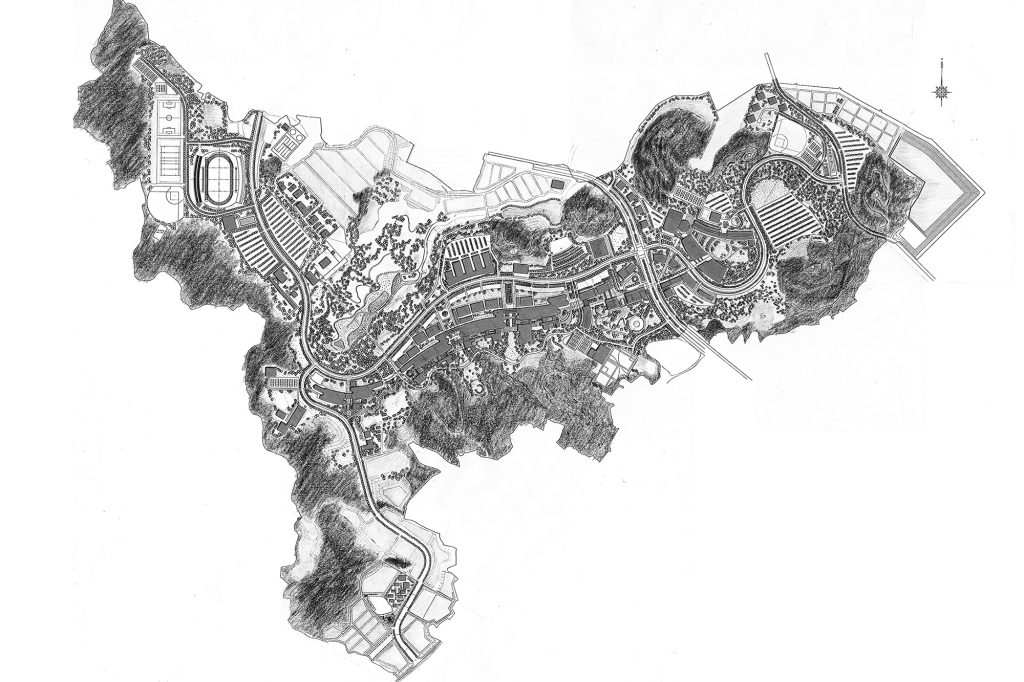

渡邉 デザインコミッショナーとして1993年(平成5年)から携わった「長野今井ニュータウン」(長野冬季オリンピック選手村)は、ゼロからの宅地開発として土地区画の設定から計画されたものでした。1998年(平成10年)の長野冬季オリンピック·パラリンピックに合わせてJR信越本線の今井駅が1997年(平成9年)に開業しますが、この駅前に選手村として整備したのがこのニュータウンで、当初からオリンピック後に住宅街となることが決まっていました。

このプロジェクトでは国·県·市·民間が事業者となり、街の基本構成がマスタープランとして決められた後、私がデザインコミッショナーに指名され、全7工区の集合住宅のデザインは7人の建築家の方々が担当しました。コミッショナーである私は、デザイン調整チームの代表として街全体のガイドラインを作成し、関係者が集う調整会議において、街全体の観点から計画や設計の調整を行いました。

このあたりはもともと田んぼが一面に広がり、オタマジャクシやカエルが生息していたような場所でした。私は「どのような住宅街が良いか」と思案した結果、碁盤の目状を基本としながら、農業用水路の一部を残すことにしました。この水路を残し、その蛇行した地形を活かした小さな広場をつくることで、部分的ではありますが、場所の記憶を残して生態系を維持することを試みたのです。このプロジェクトも計画から30年近く経っていますが、現在も水辺の生態系は残っていると思います。

地形や生態系を継承するという意味では、九州大学の新しいキャンパスをゼロから整備した「九州大学 伊都キャンパス」も同様です。本計画では、1990年代後半からマスター·アーキテクト委員会の委員長として、キャンパスのあり方を模索しながら「九州大学新キャンパス·マスタープラン2001」を策定しました。

キャンパスの敷地は博多湾を望む緑豊かな場所にあり、この複雑な地形の丘陵地には数多くの古墳やたたら製鉄などの埋蔵文化財がありました。このため、そうした文化財を守り、またカスミサンンショウウオをはじめとする貴重な生物が生息する生態系に配慮した配棟計画となっています。

「都市の顔」としての駅前空間

Q. これからの時代、日本の都市の特徴を活かすまちづくりとしては、どのような手法が考えられるでしょうか?

渡邉 日本の都市の特徴のひとつとして、駅前空間が都市の中心であり、駅前再開発が活発なことが挙げられます。これは海外と比較しても珍しいと思います。

私は「川崎駅周辺のまちづくり」に1980年(昭和55年)頃から携わりました。当時の川崎駅周辺は、建物の老朽化や、駅前広場·道路ネットワークが不十分という課題を抱えていました。また川崎の街も工場街としては知られていましたが、「都市の顔」と言えるような空間がありませんでした。そこでこのプロジェクトでは川崎駅とその周辺空間の課題を解決し、同時に「都市の顔」をつくり出そうとしたのです。

私は川崎市都心アーバンデザイン委員会(1981年設置)の座長として、工場跡地等の土地利用転換や駅周辺の都市基盤整備、そして駅の東口と西口を繋げる東西自由通路をはじめとした駅周辺の回遊性·一体性を高めるための調整などを担いました。特にJRの改札に接した東西自由通路は都市計画通路として都市計画決定したもので、これは日本初のことでした。

川崎市都心アーバンデザイン委員会は、1981年(昭和56年)に「川崎市都心アーバンデザイン基本計画」を策定しますが、これに基づいて川崎駅周辺は最初に東口側、次いで西口側が整備されていきます。現在では東西自由通路から繋がる「ラゾーナ川崎プラザ」(2006年)の広場をはじめ、人が集う様々な空間が整備されていて、立体的な賑わいが生まれています。この仕事を通して、私は「駅のありようは都市の姿に直結する」と、強く感じました。

新たなモビリティが拓く地方都市の可能性

渡邉 川崎駅は大都市における事例ですが、人口減少に直面している地方都市においても、駅は全国と繋がる鉄道という交通システムにアクセスする、言わば「全国の出店」として、地域の核を担う大きな可能性があると考えます。ですから駅や駅前をどのように魅力的な空間にしていくかというのは、今後ますます重要になるでしょう。

地方都市についてもうひとつ申し上げると、将来的に登場するであろう新たなモビリティが大きな鍵になるように思います。日本には農林水産業の伝統があり、それぞれの場所と強い繋がりをもって生活している人々が一定数います。分散した集落に住んでいるそうした人々と「全国の出店」である鉄道駅をどのような手段で関係付けるのか。そうした地域は車社会ですが、現在、高齢化と共に運転が難しくなってきている人々が増えており、都市計画の大きな課題になっています。

私は今後、集落と鉄道駅を結び付ける、自家用車とバスの中間のような、安全で安心して乗ることができる新しい交通システムが、AIの活用により開発されるように思います。私が生きている間は夢物語かもしれません(笑)。しかし、それほど遠い未来の話ではないような気がしています。近い将来、新たに現れるであろうそうした人の動きに対して、地方行政や都市計画は準備しておくべきだと思いますね。

都市の魅力を向上させる「際」(きわ)のデザイン

Q. 最後にこれからの日本の都市やまちづくりにおいて、期待されていることを教えてください。

渡邉 現代の都市は道路や公園、緑地といった公共空間、そして建物などから成り立っていますが、こうした公共空間や建物の「際」(きわ)のデザインが重要になると思います。「際」とは、敷地と敷地の間、敷地と建物の間、道路際、水際など、何かと何かの接点の部分で、人が移動したり滞在したりする空間でもあります。ですから、人が歩いたり立ち止まったりする中で楽しめたり、その街の雰囲気を感じとれる場であることが望ましい。地形に沿って木を植えたり、ちょっとした水辺をつくるのも良いでしょう。最近、某大手中古車販売業者が店舗前の街路樹を勝手に引っこ抜いていたことが大きなニュースになりましたが、そうした「際」を魅力的にすることこそ、その街の魅力を向上させ、日々の暮らしをより豊かにするのではないでしょうか。こうした「際」は、管理者が異なる敷地の境界であることも多いのですが、官民が垣根なく協働して上手に調整すれば、連続性と多義性を備えた豊かな都市空間を実現できると思います。

本日はありがとうございました。

渡邉定夫(わたなべ·さだお/都市計画家)

1932年東京都生まれ。1956年東京大学工学部建築学科卒業。1958年東京大学大学院数物系研究科建築学専攻修了、1962年博士課程単位取得退学。東京大学工学部都市工学科助手、講師、助教授を経て、1984~93年同教授。1993~2003年工学院大学工学部建築学科教授。現在、東京大学名誉教授。

主な受賞に1985年日本都市計画学会論文賞(地方都市と大学立地に関する一連の研究)、1988年日本建築学会論文賞(都市と大学に関する一連の研究)、1988年日本都市計画学会設計賞(アーバンデザイン手法における川崎駅東口周辺の都市活性化事業)ほか多数。

主な編著書に『アーバンデザインの現代的展望』(鹿島出版会、1993年)、『新しい都市居住の空間』(放送大学教育振興会、1997年)ほか多数。